Курская битва 1943 года

Вспоминаем одно из самых крупномасштабных сражений Второй мировой войны, которое закончилось победой советской армии. Вместе с учителем истории отвечаем на ключевые вопросы о Курской битве 1943 года

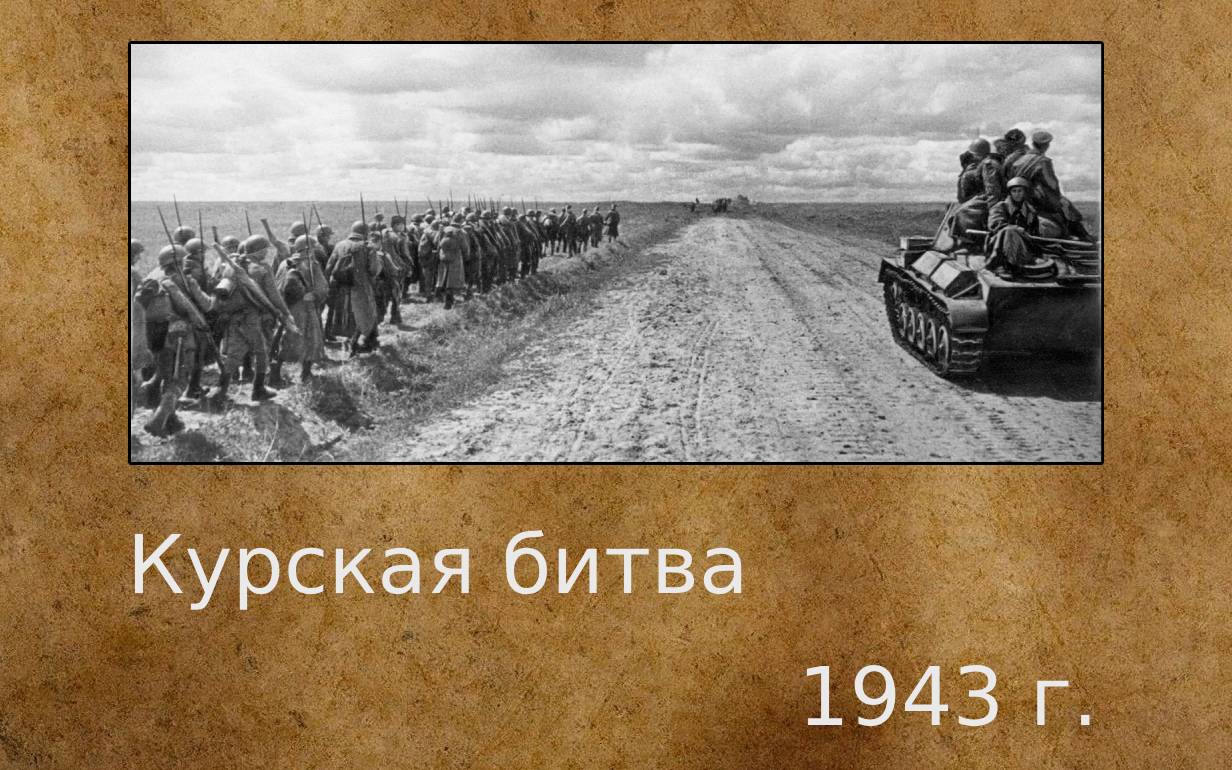

К началу Курской битвы 1943 года война с фашистскими захватчиками велась на нашей территории уже третий год. Ради победы советское руководство мобилизовало все силы (военную технику и человеческие ресурсы) в районе города Курска — на участке фронта, называемом Курской дугой. О том, как происходило самое крупное в истории танковое сражение, рассказываем в статье.

Что такое Курская битва

На протяжении Великой Отечественной войны (1941–1945) было немало значимых сражений, о которых следует помнить и рассказывать потомкам. Курская битва — один из таких памятных эпизодов столкновения двух противоборствующих сил, которое изменило ход отечественной и мировой истории.

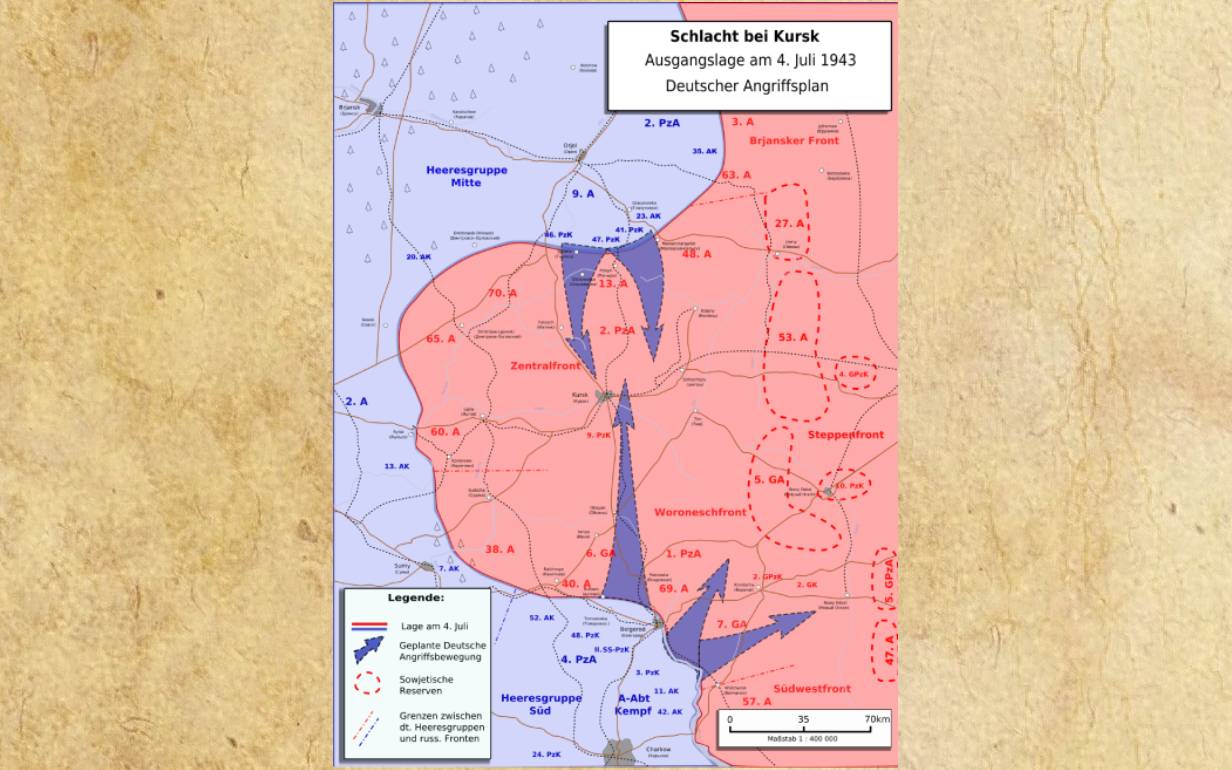

Разрушительная война с гитлеровской Германией длилась уже который год. Военный успех Красной армии под Сталинградом изменил позиции воюющих сторон. Гитлер и его армия перестали казаться непобедимыми. Советские войска перешли в яростное наступление сразу на нескольких фронтах (Брянском, Воронежском и Юго-Западном). А в марте 1943 года немцы захватили Харьков. Все эти события привели к тому, что линия фронта изменилась, образовав выступ (изгиб) на оккупированной нацблоком территории. Этот выступ, достигавший 150 километров в глубину и 200 километров в ширину, получил название Курской дуги, так как приходился как раз на территорию освобожденного Курска. С южного края дуги находились Белгород и Харьков, захваченные фашистами, а с северного — Орел. Участок имел стратегическое значение для обеих сторон. Для гитлеровцев было важно срезать дугу и одолеть советские войска, окружив их в районе Курска. Операция, которую запланировало немецкое командование, была названа «Цитадель».

Гитлеровские войска нацелились взять реванш после поражения в Сталинградской битве, а целью Красной армии был разгром группировки противника и срыв наступательной операции вермахта. Победа в этой битве могла существенно переломить ход войны, и потому советское командование сконцентрировало всю военную мощь у Курской дуги. Одно из самых напряженных сражений в мировой истории продолжалось 50 дней, охватив территорию Курской, Орловской, Белгородской и Харьковской областей, и закончилось поражением немецкой группировки.

Полезная информация о Курской битве

В ходе Курской битвы было совершено немало выдающихся подвигов. Вот несколько примеров героизма советских солдат.

| Имя героя Курской битвы | Подвиг |

|---|---|

| Летчик-истребитель Алексей Маресьев | Во время воздушного боя уничтожил два фашистских истребителя и спас двух товарищей, хотя силы противника явно превосходили его возможности. Маресьев был в то время уже на протезах, так как перенес ампутацию обеих ног после тяжелых ранений. Его личность и героические подвиги стали основой произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» |

| Лейтенант Александр Романовский | Командовал взводом из 18 пограничников, защищавшим фланг батальона у Самодуровки. Не имея возможности отступить, взвод сражался до окончания боеприпасов, а затем Романовский повел бойцов в рукопашный бой. Все бойцы погибли, успев уничтожить три вражеских танка и около 100 немецких солдат. В результате немецкое войско не смогло продвинуться дальше, взвод выдержал до прибытия подкрепления |

| Механик-водитель Александр Николаев | Управляя подбитым и охваченным огнем танком Т-34, на большой скорости врезался в немецкий «тигр» и уничтожил его. Это был первый таран на танке в ходе Курской битвы. Подвиг 20-летнего бойца привел в ужас немецких солдат и воодушевил красноармейцев. Ценой жизни Алексей Николаев заставил противника отступить от Прохоровки |

Фронты Курской битвы

На основе разведданных о подготовке нападения немецких войск под Курском командование во главе с маршалом Г. К. Жуковым выбрало тактику стратегической обороны. Необходимо было ослабить гитлеровскую группировку, лишив ее большей части вооружения и людской силы, чтобы в дальнейшем пойти в контрнаступление, застав противника врасплох. Общее руководство ходом битвы с нашей стороны осуществляли маршалы Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Тактические задачи по отражению наступления немцев и по реализации наступательных операций со стороны Красной армии распределялись между следующими фронтами:

- со стороны Орла — Центральный фронт;

- со стороны Белгорода — Воронежский фронт.

Непосредственное руководство войсками двух фронтов осуществляли генералы К. К. Рокоссовский и Н. Ф. Ватутин соответственно. К началу Курской битвы сюда было направлено более 1 900 000 человек, более 26 500 единиц вооружения, более 4 900 танков и самоходных артиллерийских установок, 3 000 самолетов.

В тылу необходимо было создать отдельный фронт, который мог бы противостоять немецким захватчикам в случае их прорыва либо усилить мощность удара во время контрнаступления. Такой фронт был создан, его назвали Степным, а руководство доверили И.С. Коневу.

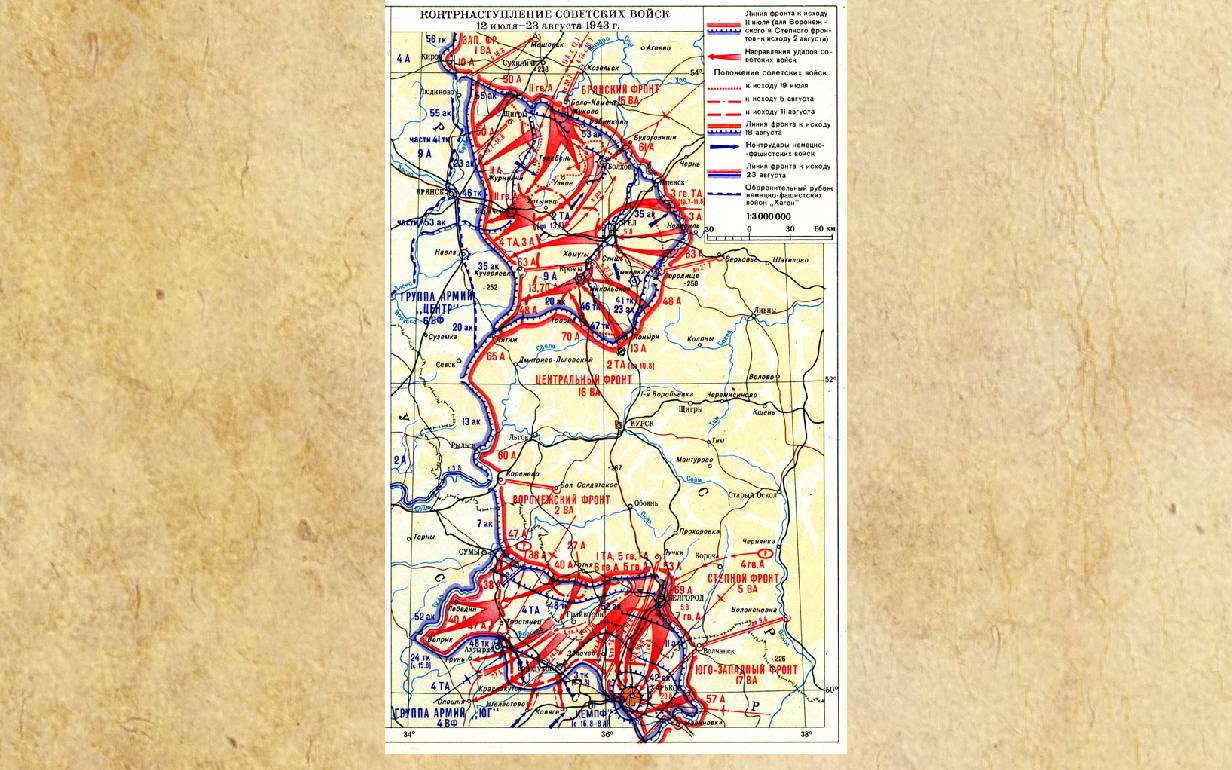

Контрнаступление было запланировано силами Западного, Брянского и Центрального фронтов под командованием генералов В. Д. Соколовского, М. М. Попова и К.К. Рокоссовского. Кроме того, наступление планировалось по белгородско-харьковскому направлению — силами Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов (руководство осуществлял генерал Р. Я. Малиновский).

Суть Курской битвы кратко

После поражения в Сталинградской битве гитлеровская армия планировала совершить крупное наступление в районе Курского выступа, чтобы добиться серьезного преимущества в ходе войны. Гитлер планировал одержать решающую победу благодаря применению танков «тигр» и «пантера», значительно превосходивших по своим возможностям советские Т-34, и другой боевой техники нового поколения. Но советской военной разведке удалось вовремя раскрыть эти замыслы и даже установить время наступления, запланированное противником. Дата операции с кодовым названием «Цитадель» была намечена на 5 июля 1943 года. В связи с этим командование фронтами приняло решение обороняться для ослабления вражеских сил с последующим переходом к контрнаступлению.

Даты Курской битвы

Первоначально операции, совершаемые в рамках Курской битвы, носили оборонительный характер. Они продолжались с 5 по 23 июля 1943 года. Далее последовали наступательные операции: 12 июля — 23 августа. Таким образом, датой начала Курской битвы считается наступление гитлеровской армии на Курск 5 июля 1943 года, а окончанием — 23 августа, когда значительная часть Харькова была освобождена.

Ход Курской битвы

В самом начале сражения у немцев было большое количество бронемашин, превосходящих по огневой мощи советские танки. В связи с этим ставка Верховного главнокомандования решила, что нельзя наступать первыми, а правильнее будет принять оборонительные позиции. К началу Курской битвы наши войска имели численное превосходство в людях и в технике. Нужно было вымотать противника, уничтожить большую часть его новых танков, а затем привлечь свежие силы и приступить к контрнаступлению.

Около 5.30 утра 5 июля 1943 года началась атака немецких боевых машин. За день немцы ввели в бой около 500 танков, надеясь таранным ударом прорвать оборону, однако встретили серьезное сопротивление. За шесть дней битвы враг продвинулся не более чем на 12 километров. Немецкие войска не справились одними лишь танками и прибегли к помощи саперов. А в воздухе советская авиация имела безусловное превосходство. Не сумев продвинуться вперед более чем на 15 километиров и растеряв большую часть своих сверхмощных танков, немецкие войска остановили наступление.

В это время командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Манштейн отдал приказ идти в атаку в районе станции Прохоровка. Именно здесь случилось крупнейшее танковое сражение (около 1200 танков с обеих сторон). Советские войска приняли решение совершить контрудар и 10 июля пошли в атаку. Численное превосходство по вооружению было на стороне Красной армии, однако боевые качества вражеских танков позволяли уничтожать Т-34 уже на подходе к своим позициям. Но в результате тяжелейших боев 17 июля немецкие части стали постепенно отступать от Прохоровки. Далее вражеские войска начали сдавать свои позиции по всем фронтам:

- 12–15 июля — контрнаступательные операции советских соединений Брянского, Центрального и Западного фронтов;

- 3 августа — начало Белгородско-Харьковской наступательной операции (Воронежский и Степной фронты);

- 5 августа — освобождены городов Орел и Белгород;

- 23 августа — освобождена часть Харькова.

Несмотря на то что бои за Харьков продолжались до 30 августа, когда немецкая группировка была окончательно разбита, именно 23 августа считается днем победы Красной армии в Курской битве.

Итоги и значение Курской битвы

Ожесточенные бои принесли колоссальные потери для обеих сторон. Поэтому Курская битва получила второе название — Огненная.

Тщательно подготовившись, гитлеровское командование планировало молниеносно прорвать сразу три рубежа обороны Центрального фронта. Но планам не суждено было осуществиться, и за пять дней немецкая армия потеряла около половины танковой техники и перешла к обороне.

По итогам Курской битвы вермахт лишился около 500 000 солдат (в это число входят не только убитые, но также и раненые и пропавшие без вести), около 3 000 единиц оружия, около 1 500 боевых машин, более 3 000 летательных аппаратов. Но потери советской армии были еще более масштабными: около 860 000 солдат, около 5 000 орудий, более 6 000 танковой техники, около 1 500 самолетов.

Благодаря неустанной безостановочной работе заводов, производивших новое вооружение, и поступлению свежих резервов советские войска имели возможность продолжать войну с новыми силами, тогда как вермахт таких резервов не имел. По этой причине после Курской битвы произошел перелом в ходе Великой Отечественной войны, и гитлеровская Германия лишилась возможности идти в атаку. До самого конца войны войска противника больше не имели преимущества в боях.

Популярные вопросы и ответы

Отвечает Алексей Ибаров, учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея, победитель Всероссийского конкурса «ПроАктив классных – сообщество успеха» от АО «Издательство Просвещение»:

Как оценили союзники СССР исход Курской битвы?

Во-первых, между лидерами СССР, Великобритании и США на протяжении войны шла активная переписка по различным военным и политическим вопросам. И в августе 1943 года, в период наступательных действий Красной армии, Черчилль написал Сталину следующее:

«Поражения германской армии на этом фронте являются вехами на пути к нашей окончательной победе».

Во-вторых, существует еще один источник — «Беседы у камина» Ф. Д. Рузвельта. Это цикл радиообращений к американскому народу, в которых президент США освещал простым американцам различные актуальные вопросы политики. В одном из обращений в июле 1943 года он сказал: «Сегодня самые тяжелые и решающие сражения идут в России. Я рад, что англичанам и нам удается вносить вклад в великую ударную мощь русских армий». Кажется, что отрывок небольшой, и акцент делается на действиях союзников. Но надо учитывать, что он прозвучал в передаче, целевой аудиторией которой были только американцы, и неспроста Рузвельту очень хотелось показать, что союзники являются частью этой битвы.

В-третьих, в прессе США и Великобритании также есть упоминания о Курской битве, но в них содержатся существенные неточности. Кроме того, битва упоминается чаще всего в контексте операции союзников в Сицилии.

Резюмируя, хочу сказать, что союзники в лице Рузвельта и Черчилля, конечно, понимали, что на Востоке происходят события, играющие ключевую роль во Второй мировой войне, но при этом они делают акцент на том, что тоже вносят весомый вклад бомбардировками немецких городов и своими действиями в Сицилии против главного союзника Германии — Италии, оттягивая внимание гитлеровцев с восточного фронта. Мы, конечно же, должны понимать, что масштабы действий на западном и восточном фронтах тогда были несопоставимы.

Сколько танков потеряли стороны за всю Курскую битву?

Разные периоды подсчета снова приводят к выводу, что потерь намного больше у советских войск. Поэтому я сознательно не буду даже пытаться называть точные цифры, оставлю эту задачу ученым-историкам. Скажу лишь, что при большом преимуществе в количестве имеющихся танков и САУ (самоходных артиллерийских установок — прим. ред.) в СССР потери в танках у советской армии были больше, чем у вермахта. Однако советские войска сумели остановить мощное наступление немцев и успешно провести свои наступательные операции. Кроме того, СССР сумел мобилизовать свою промышленность, чтобы восполнить потери, а вермахт после Курской битвы остро ощущал недостаток танков.

Какие были герои Курской битвы?

Почему важно помнить о победе русских в Курской битве?

Во-вторых, Гитлер очень рассчитывал на новые танки «тигр», «пантера» и САУ «Фердинанд» с передовыми техническими характеристиками по мощности и дальности выстрелов. К тому же во главе войск вермахта стояли генералы, знающие и умеющие побеждать: Модель, Манштейн, Гот, Клюге.

Однако все эти расчеты сломались о гениальную тактику советских военачальников и мужество советского солдата. Курская битва стала последней наступательной операцией вермахта такого масштаба. Победа в Курской битве привела к коренному перелому в Великой Отечественной войне. Битва завершилась 23 августа, а 28 ноября на Тегеранской конференции лидеры США, Великобритании и СССР договаривались о том, каким будет послевоенное мироустройство.