Юрий Олеша: «Я испугался: а вдруг «Зависть», «Три толстяка» и несколько рассказов - все, что суждено мне написать?»

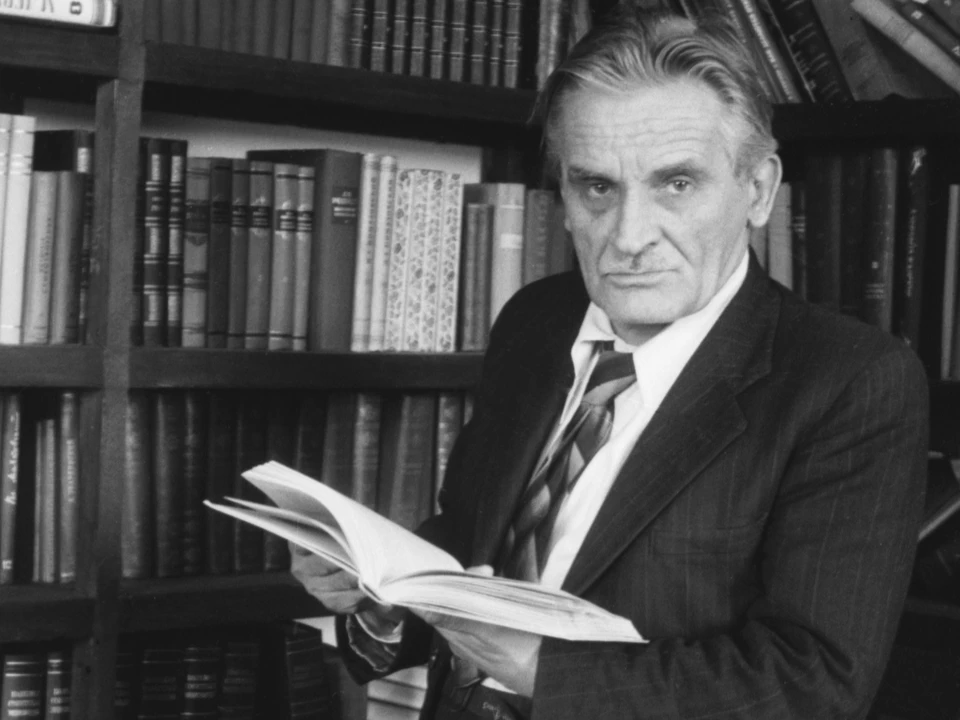

Юрий Олеша был одержим манией совершенства. Фото: Лесс Александр/ТАСС

Канатоходец шагает по проволоке, – шатаясь, иногда в пьяном состоянии, иногда в состоянии абсолютного душевного раздрая, бесконечно оступаясь, бесконечно оглядываясь назад, не очень зная, куда он идет и еще хуже понимая, зачем. Причем идет годами. Переводит взгляд на собравшуюся толпу где-то внизу – а оттуда на него смотрят и призраки, и вполне себе живые зеваки, которым любопытно: упадет? удержится? Иногда в него стреляют – а промахиваются. Он все жив и все цепляется, и умирать не готов, хоть и думает об этом без конца.

«Я стал писать хуже. Талант исчезает – да и не было его, как не было ничего, кроме стука Ваших каблучков – о, лунный свет!»

Чтоб в одном предложении совместить отчаянный крик балансирующего человека и чудесное хайку, – вот так, через запятую, – мирозданию был нужен Юрий Олеша.

* * *

Эпоха Олеши (1899-1960) была полна писателей-неврастеников (и ничего удивительного в этом нет, учитывая, через что этому поколению пришлось пройти). Сверхчувствительный Маяковский с его отчаянными стихами - «горло бредит бритвою», «по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Хармс, которого официально объявили сумасшедшим, и который умер от голода в тюремной психушке. Булгаков, которому в конце жизни смерть казалась чуть ли не сладкой, который в последних главах последнего романа сам себе сочинил реквием – «Боги, боги, как грустна вечерняя земля… это знает уставший».

Даже румяный автор детских книг Аркадий Гайдар резал собственное тело, чтобы заглушить душевную боль физической, чтобы отогнать приступы «тоскливой злобности». Даже совсем с виду толстокожие писатели вроде Шолохова были склонны к постоянным терзаниям. Даже идеально психически здоровые коммунисты Ильф и Петров, сочиняя в 1929-м, году великого перелома, «Золотого теленка», уже отлично чуяли в воздухе неладное – и извелись, пытаясь закончить текст.

Олеша – ослепительно яркая неврозвезда в этом невросозвездии. Гений саморазгрызания, виртуоз тревоги, сверхтрепетный, нервный, пьющий. «А вдруг «Зависть», «Три толстяка», «Заговор чувств», несколько рассказов – это все, что предназначено мне было написать»? – сразила его в тридцать лет мысль, от которой он надолго впал в уныние. Меланхолия была нормальным его состоянием, но тут, как назло, страшное подозрение было пророческим: как раз к тридцати Олеша уже сочинил практически всю художественную литературу, которая его прославила. Мог бы продолжать, да психическим устройством не вышел: время и характер его хоть и не сожрали, но надломили.

Эта запись – про «А вдруг…» – сделана в дневнике как раз на середине жизни. Олеша умрет в 60, стало быть, осталось ему ровно тридцать. За эти годы, проведенные словно бы в незримой тюрьме, он образует эверест дневников и записочек, которые в итоге, уже после его смерти, сложатся в нерукотворный памятник мучениям интеллигентного советского автора.

В 60-е этот памятник был издан в отредактированном и причесанном виде, под названием «Ни дня без строчки». В 90-е появилась новая, более адекватная компиляция, «Книга прощания», она гораздо толще и по настроению до ужаса грустная. Олеша, как заевшая пластинка, бесконечно рефлексирует. По поводу того, что еда, которую он ест в приличных ресторанах, напоминает коричневую жижу, и он, значит, полон коричневой жижи, и так хочется простого, здорового пюре – но нету сил на приготовить, ни заказать! По поводу того, что пристрастился к алкоголю (хотя настоящее пристрастие разовьется позже). По поводу того, что он слишком много зарабатывает/пишет (потом – по поводу того, что слишком мало пишет/зарабатывает). По поводу того, что проза Пушкина (стыдное, кощунственное подозрение!) стилистически и интонационно есть подражание прозе Мериме. По поводу того, что двадцать лет назад умер от скарлатины одноклассник, и занавески, вырывавшиеся из его распахнутого окна, напоминали рыдание. По поводу того, что сам Олеша умрет. По поводу того, что мы все умрем. «Надоело быть самим собой. Я хочу быть другим».

На фоне Олеши даже Булгаков – человек из стали. Но великая «Книга прощания», начатая в 1930-м и оконченная со смертью – магическое кружево. Олеше тридцать лет было суждено петь про себя, играть на волшебной скрипке, описывать свои сомнения и несчастья; и в этой игре ему не было равных.

* * *

Жизнь его с младенчества была полна страхов («страхи – яд на золоте детства»); боялся он многого, начиная с отца (который иногда, напившись, играючи целился в сына из револьвера) до двоек в гимназии (чтобы избежать их, по дороге в школу надо было заговаривать судьбу чередой ритуалов, касаться каких-то дубов – поразительно, что у него так толком и не развился невроз навязчивых состояний). Впрочем, играл в футбол и вообще был физически довольно крепок – что не редкость для самоедов.

Одесса вообще на рубеже веков оказалась одним из главных во всей Российской Империи рассадником талантов (даже Ахматова родилась невдалеке – а Ильф, Петров, Катаев, Бабель, Олеша – прямые воспитанники города). И очень многие из этой южной провинциальной компании переместились в московскую газету «Гудок» – за славой. Там они – «беспартийные, без роду без племени, неизвестно откуда взявшиеся, сомнительно одетые, с развязными манерами газетной богемы... сидели за столами в редакционной комнате и быстро строчили на полосках газетного срыва статьи, заметки, маленькие фельетоны, стихи, политические памфлеты, обрабатывали читательские письма и, наконец, составляли счета за проделанную работу» (это пишет Катаев, лучший друг Олеши). Олеша же в «Гудке» стал суперзвездой, сочиняя стихи под псевдонимом «Зубило». Старик Катаев с завистью писал, что Олеше для командировок выделяли отдельный вагон – а еще, что он умел «увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой… Уже тяжело больной, на пороге смерти он сказал врачам, переворачивавшим его на другой бок: «Вы переворачиваете меня, как лодку». Кажется, это было последнее слово, произнесенное им коснеющим языком».

Олеша и сам знал цену своим сравнениям: думал открыть лавку метафор. В реальности все, что ему удалось продать – рифму «медикамент» - «медяками», Маяковскому; тот рифму одобрил, но сказал, что ударение в слове «медикамент» ставится на последний слог. Однако обещал дать рубль (дал ли, история умалчивает). Так или иначе, многие фразы Олеши сами по себе, в отрыве от произведений, вошли в историю литературы. Все обычно вспоминают фразу «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев» из «Зависти», но таких «ветвей» у Олеши - сотни. «Утка вынырнула из воды и движением головы отшвырнула горсть сверкающих капель». «Ящик со стеклянными пробирками разных размеров - ящик-дикобраз, весь в стеклянной щетине». «Доктор схватился за сердце, которое прыгало, как яйцо в кипятке». «Цыган в красном жилете, с крашеными щеками и бородой, нес, подняв на плечо, чистый медный таз. День удалялся на плече цыгана. Диск таза был светел и слеп. Цыган шел медленно, таз слегка покачивался, и день поворачивался в диске. Путники смотрели вслед. И диск зашел, как солнце. День окончился».

В 1924 году вышли «Три толстяка». В 1927-м – «Зависть». Он написал еще несколько пьес и рассказов вроде «Вишневой косточки», которая годы спустя вызвала горячее одобрение Набокова. Ну вот, собственно, и все: источник иссяк очень рано, потом Олеше оставалось лишь перемалывать в мозгу прошлое и собственные чувства. «Весна. Апрель. Холодно. Сегодня на закате день просиял. Высокий дом вдали — желтел как стакан чаю. Я потолстел, у меня вырос живот. Как мне спастись? Возможно ли еще вернуть молодость - или это конец уже: тридцать один год, толстение, короткая шея, ужасные тайны в глубине рта (здесь беллетрист имеет в виду то, что у него испорченные зубы — и что почему-то он их не лечит). Красиво мужчине иметь несколько золотых зубов. Честное слово — это признак элегантной мужественности».

Завершать сценарии и пьесы ему обычно мешала мания совершенства, которой он был одержим. Скорее всего, он боялся, что получится хуже, чем то, что уже написано и издано. Режиссер Александр Мачерет вспоминал про сценарий «Болотных солдат»: «Самым тяжелым в нашей совместной работе оказалась для меня необходимость отнимать у Юрия Карловича законченные и многократно им отшлифованные странички. По доброй воле, помнится, Олеша не отдал мне ни одной из них. Чтобы овладеть ими, приходилось прибегать к хитрости, а иногда и к насилию даже». Антифашистская драма «Бильбао» про Гражданскую войну в Испании дописана так и не была. Как и «животрепещущая, народная, декханская» пьеса на туркменском материале (в годы войны он жил в Ашхабаде), за которую он взялся вдвоем с Кара Сейтлиевым. «Они убьют на пьесу целых полгода, вложат в нее столько мыслей, образов, что хватило бы на целую эпопею, изведут горы бумаги, примут на себя адовы муки. Но театр пьесы так и не получит» - вспоминал его знакомый. Из доведенного все-таки до конца можно вспомнить, например, инсценировку «Идиота»: постановка была триумфальной, и Олеша очень радовался: «Они думают, что это реплики Достоевского. Это мои реплики!» (он заменил диалоги писателя, которого ценил не очень высоко, своими).

Авторитет Олеши, по крайней мере, оставался высок. Его не тронули в годы репрессий (хотя один впоследствии расстрелянный писатель на допросе показал, что зимой 1936-го Олеша заявил: «А я все-таки убью Сталина»). И после смерти, в 60-е, когда были изданы «Ни дня без строчки», он внезапно стал кумиром молодежи. По-настоящему постареть ему так и не удалось.

И женщины его все-таки любили – это неправда, что слабых никто не любит. Женой его была художница Ольга Суок, которая пережила его на 18 лет. Но тут было непросто: Олеша поначалу любил ее сестру, ветреную Серафиму Суок, а то все норовила от него уйти, то к бухгалтеру, то к поэту Нарбуту. Олеша страдал-страдал, а потом женился на Ольге. Ей сказка и посвящена, хотя героиня, скорее всего, обзавелась своим именем благодаря ветреной Симе.

Кукла пришла в сказку «Три толстяка», скорее всего, откуда-нибудь из «Песочного человека» Гофмана, которого писатель очень любил. Но трудно удержаться от параллелей с его личной жизнью. Так оно и бывает: любишь кого-то, а это, оказывается, совсем не то, подделка, кукла – а потом у куклы неожиданно оказывается двойник с живым и добрым сердцем.

* * *

Через несколько лет после похорон Олеши его друг Лев Славин писал:

«За час до смерти он воскликнул звучным, полным жизни голосом:

- Снимите с лампы газету! Это неэлегантно!

- Я ведь не такой, как другие. Я ведь устроен иначе, - говорил Олеша полушутя.

Но под этой шуткой жила вера в свое бессмертие. Физическое!

Это привилегия и признак молодости - не верить в свою смерть. Олеше тогда шел седьмой десяток».

А Виктор Шкловский вспоминал:

«Однажды он сказал своей жене:

- Оля! Плохо! В меня что-то вошло...

Оказалось, что инфаркт.

Пришли врачи. Лечили. Стало лучше. Он лежал спокойно в большой комнате. Уже читал. Уже ждали скорого выздоровления. Он лежал в светлой комнате. Он пел. Потом он позвал:

- Оля!

И умер.

Пришло много людей. Пришли почти все. А те, которые опоздали к гробу, они тоже пришли попозже, через годы, когда они выпили воду вдохновения из колодцев, вырытых Олешей».