Писатель Олег Шишкин: «Белая гвардия» - это последнее произведение классической русской литературы

Жданов:

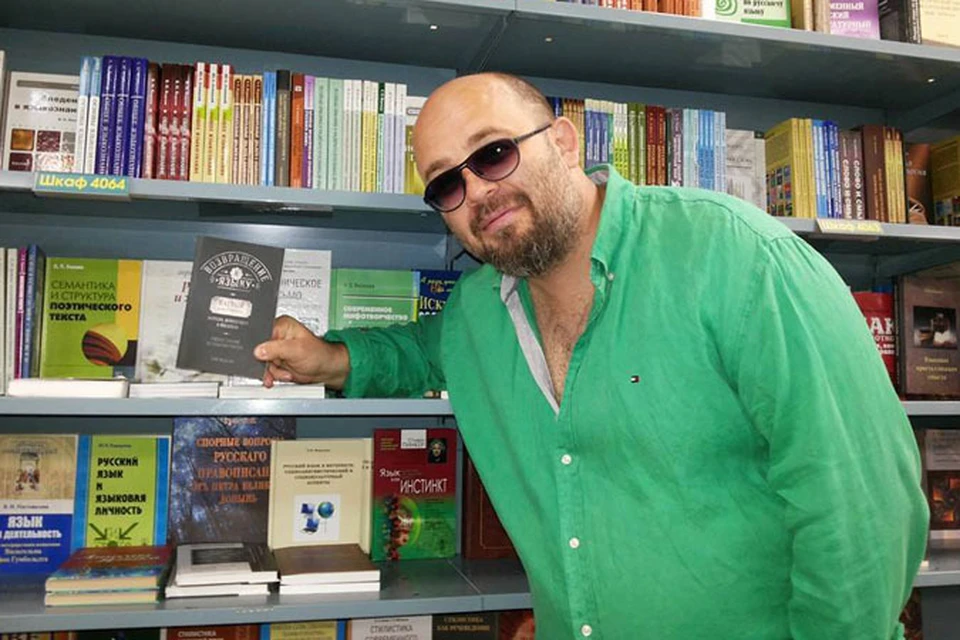

- В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». И сегодня у меня в гостях замечательный и очень интересный человек Олег Шишкин.

Шишкин:

- Здравствуйте!

Жданов:

- У меня к тебе множество вопросов. Ключевой тренд нонешнего времени – это появление жанра треш-историй, когда любой колхозник говорит, что я знаю, как было на самом деле. И пишутся книги. Порой очень смешные.

Ты нарывался на ситуацию, когда вышла книга твоя о гималайской деятельности Рериха. И многие тебя обвиняли как раз в том, что ты придумал эту историю. Что Рерих никакого отношения к НКВД не имел. Противостояние классического выдуманного мифа, который людей облагораживает и реальных исторических фактов, оно в России будет существовать всегда. Каково твое мнение об этой треш-истории и о сложностях людей, которые пытаются сказать какую-то правду сокрытую?

Шишкин:

- Была смешная история. У меня есть приятель-драматург очень известный. Я не буду называть его имя. И мы с ним случайно встретились. Он говорит: ты знаешь, я для одной телекомпании все время писал сценарии, а тут прихожу, и мне говорят, знаете, мы решили отказаться от ваших услуг. У нас уникальная ситуация. У нас есть вот эта вот женщина. Техничка, которая моет полы. И мы ей дали попробовать написать один из сюжетов нашего сериала. Одну серию. Написала. И получилось. Но это еще не все! У нее есть сын, который работает курьером у нас в организации. И мы дали ему попробовать. Он написал. И получилось.

Конечно, это отражается на качестве. Создаются нелепые истории в таком жанре наивного китча, где люди особенно и не парятся правдоподобностью или создают популярную географию какого-нибудь никчемного героя. Это тренд времени.

Народная культура, которая, кстати, больше связана с телевизионным процессом, она в нем и живет. Можно ли это разрушить? Нужно. Профессионализмом, увлекательными историями и тем, что меня радует в некоторых очень хороших американских сериалах, таких, как «Фарго», «Настоящий детектив», когда я вижу, что мне рассказывают настоящую вещь. И даже если в ней что-то придумано, это придумано так, что я в это верю. Потому что это похоже на жизнь. И так оно бывает иногда.

То же происходит, допустим, когда ты начинаешь заниматься какими-то историческими исследованиями, когда ты роешься в архивах, выискиваешь серьезные факты. У тебя, конечно, их могут украсть. И так бывало не раз. В некоторых случаях это обидно, в некоторых смешно. Конечно, я человек, который иногда ошибается. А эти люди, которые крадут, они крадут и мои ошибки. Из определенного издания. Было первое издания, потом я ошибку исправил. А они не исправили, потому что они воровали авторский продукт. На этом есть печать авторства. Очень интересная тема.

Что касается рерихианской истории, у меня вышло две книги. Второе переиздание. И я хотел бы выпустить третью, может, с меньшим сенсационным налетом, но более альбомную. Вся рерихианская история красива русской индианоджонсом. Тут есть тебе и шпионы, и мистики, маги Тибета, законспирированные сотрудники суперслужб. И все это развивается на фоне фантастических пейзажей северной Индии, Монголии, кстати, и Москвы. В этом есть то, в чем, кстати, мы не уступаем американским авторам. И можем не уступать, потому что это большая серьезная тема, которая нам может поведать очень много о нашей экзотической стране, а не такой серенькой, без прикрас.

Жданов:

- Сейчас обвинения, спор закончился по поводу Рериха?

Шишкин:

- Этот спор ментальный. Он не может закончиться. Он будет длиться очень долго. И даже с нашим исчезновением из физического мира он не закончится. Это проблема взаимоотношений с персонажем. У них есть свой персонаж. Он, наверное, несколько иконный. Но был образ и не иконный, вполне себе живой и настоящий. Вот он мне интересен.

Жданов:

- Если сравнить персонажей, которых по-разному оценивает история? Если Рерих был иконой и мудрецом, философом и искателем истины, волшебных тибетских пространств, а Распутин, наоборот, был человеком, обвиняемым во всем, а ты в своих книгах сделал вполне очень реального персонажа. В этом случае скандал возник или нет?

Шишкин:

- У нас возник другой скандал. Был такой Кук, английский исследователь, с которым мы в начале должны были делать книгу. И, более того, «Распутин. История преступления» заканчивалась на рассказе о том, что Распутина, действительно, убил английский шпион. Я не раскрывал там эту фамилию. И Кук повел себя потом некрасиво: он просто вышел из проекта, использовав мои материалы. И стал снимать для программы «Тайм вотч», которая выходит на Би-Би-Си такой вот фильм. Он есть у нас даже на дисках. Вместо меня он взял какого-то милиционера. Тогда еще. Из Питера. И какого-то старого сотрудника Скотланд-Ярда. Я состоял из двух человек. А он откуда-то вылуплялся. Но, конечно, история с Распутиным, как история с Рерихом не закончена. И всплыл Кук, и вся эта история с английским агентом, который, действительно, убил Распутина. Я об этом сказал впервые.

В истории есть еще тайные моменты, связанные с деятельностью тайных обществ международных и русских, кстати. Очень есть интересный момент, который наводит на размышление. Ведь буквально через месяц после покушения Хеонии Гусевой на Распутина в 14-м году, произошло удачное покушение на эрц-герцога Франции Фердинанда, осуществленное «Черной рукой». И два эти события связаны, конечно. А как они связаны? Вот об этом большой разговор.

Жданов:

- История с Китай-городом. Мы с тобой в Фейсбуке общались на эту тему, что существует торговый центр всем известный «Наутилус», который совершенно уродливое создание с архитектурной точки зрения, который торчит на Лубянской площади. Ты, действительно, сторонник того, чтобы восстановить Китайгородскую стену в полном объеме?

Шишкин:

- Я считаю, что эту стену можно восстановить. И нужно. Более того, ничего этому не мешает. За исключением выхода из станции «Лубянка» все остальное вполне себе восстанавливается. И все эти башни вполне могут быть восстановлены. Но то, что мы с тобой говорили про «Наутилус»,это ведь не башня. Это часовня Пантелеймона Целителя.

Жданов:

- Угловая.

Шишкин:

- Это самая большая часовня в Москве. И она практически была храмом, несмотря на то, ч то это была часовня. И не зря рядом находилась и первая аптека «Ферейн». Это все один район. Более того, сам этот «Наутилус» своими очертаниями повторяет форму часовни. Почему это пустое пространство, кстати, длительное время остававшееся пустым, почему ему не вернуть ту самую китайгородскую стену. Пускай даже и в обновленном виде.

Жданов:

- Через пару поколений забудут, что это новодел.

Шишкин:

- И я надеюсь, что то, что сейчас происходит в Зарядье, может, этот процесс выйдет на важную прямую? И будут восстановлены здания из Зарядья, которые там были. Ведь в чем парадокс? Ведь вся эта улица была отфотографирована. Мы весь этот уличный рельеф, все эти экстерьеры домов видим на фотографиях. Все это прописано, промеряно. И восстановить это не представляет никакого труда. Почему такое упрямство? Почему там нужно сделать парк? А почему бы не сделать это и не перенести туда тот весь балаган, который творится на Арбате? Я считаю, что там можно было бы создать, исходя из новых условий, старый район, который был бы с новым наполнением. Это было бы уникально. Там можно было бы сделать и гостиничные комплексы даже элитные. Нотам предполагалось строить здания, ведь несколько дней назад человек, который должен был строить все эти здания, покончил жизнь самоубийством?

Жданов:

- Да.

Шишкин:

- Печальное событие, конечно. Но, может, не строить там новый не пойми чего стеклянно-рекреационный комплекс? А построить там, что было?

Жданов:

- А какой версии название «Китай-город» ты придерживаешься? Это средний город или от киты, от связки?

Шишкин:

- Я думаю, что он реально имеет отношение к Китаю. Потому что, видимо, существовало представление о Китае как о стране многих языков. И справедливо. То же происходило и в Китай-городе: там жило большое количество людей, которое приезжало из разных стран. И там были посольские дворы, и польский, и английский, и немецкие какие-то дворы. И все это было в одном месте. И это количество многих языков, большая торговая площадь, занимавшая оборонительное какое-то сооружение китайгородское, это было очень важно. Более того, смысл этого сооружения касался и Красной Площади. Красная площадь – это пространство между Кремлем и китайгородской стеной. И, как считается, это такой открытый храм, алтарем которого является Покровский собор, то бишь, что мы называем Василия Блаженного. И вход в который идет через Иверский ворота. Да, звездное небо его покрывает. Как это где-то было у Пастернака: «Обители севера строго покрытые небом, как крышей. На вас, захолустное логово, написано: сим победиши!». Кажется странно, но образ «покрытй небом, как крышей» вполне себе уместен. Это культурное единство. Монолитное. И его разрушать нельзя было.

Жданов:

- Учась в институте, нас, как историков использовали как дешевую и бесплатную рабочую силу в московской экспедиции. И мне удалось быть восемь метров под Разинским спуском напротив Спасской башни. Пушечный раскати двухэтажный, который прикрывал. И там мы на восьми метрах нашли колодец семнадцатого века. Дренажный, раструбом уходящий, на котором в семнадцатом веке слово из трех букв было выцарапано. Мы сначала подумали, что недавнее. А потом ребята проверили, что, действительно, и само написание немного иное получалось…

Шишкин:

- Я тебе скажу одну вещь, которая имеет актуальное значение сегодня в связи с Зарядьем. Ведь в Зарядье, прямо у реки, там, где сейчас непонятно, что будет, жили сурожские купцы. Это были те самые купцы, которые приезжали из Суржи, то есть, практически из Крыма. Из Судака сюда приезжали. И здесь происходила торговля. Я думаю, почему бы не возобновить эту память? Почему это нужно засаживать какими-то деревьями, травой непонятной? Для чего? Чтобы скрыть древность этого места?

Жданов:

- Улица там Великая проходила.

Шишкин:

- Да. Что, неужели нельзя по-человечески понять, что история Москвы, русского народа немного больше, чем твоя жизнь или жизнь твоих архитектурных проектов? И пойти навстречу исторической действительности, а не той, которую ты себе вообразил.

Жданов:

- О чем будет книга, которая будет готовиться к изданию?

Шишкин:

- Я ее еще завершаю. Я работаю над романом. Он, конечно, исторический. Но в нем есть элемент некоего мистического допущения. Роман «Изменитель». Называется как некий фантастический прибор, который там фигурирует. И он связан с двумя реальностями: 37-й год и события в Испании во время гражданской войны. И с реальностью 77-го года, событиями, когда происходит подготовка к празднованию 60-летия Октябрьской революции в Москве. И готовится опера. Есть такая партия Мурадели, знаменитая в кавычках, в партии есть партия. Владимира Ильича Ленина. Кстати, которую должен исполнять центральный бас. Артур Эйзен исполнил центральным басом. И вся эта цэковская знать, они прости рыдали, когда он поднимался откуда-то. А Эйзен был покрупнее Ленина-то.

Жданов:

- Что же такого в 77-м году настолько важного, кроме оперы, что это пересекается с такими датами, как война и события 37-го года?

Шишкин:

- Хочется поинтриговать. Герой моего романа живет в испанской семье, несмотря на то, что он русский. В семье испанских эмигрантов. И его жена испанка, хотя она испанка, родившаяся в СССР, в Москве. Ее родители старые испанские коммунисты. И один из этих персонажей, это реальная фраза, я ее заимствовал: «Я никогда не пил эти позорные сто грамм перед атакой, чтобы трезво понимать, за какую великую идею я умираю!». Такие были люди. Они были жестокими, но своей какой-то романтикой. Даже с какой-то важной и, как ни странно, актуальной социальной религиозностью. Политической религиозностью. У них были какие-то свои боги, может, неприемлемые для нас сегодня, но у них были жесткие принципы. И они за них вполне могли жизнь отдать. Или переступить через что-то.

Жданов:

- Я в юношестве очень увлекался Хемингуэем. И конечно, «По ком звенит колокол». У меня ощущение, которое испытывает главный герой бессмысленности военной операции, которая там проводилась, оно мне передалось. Хотя, понятно, что это литературная история.

Как ты относишься к войне в Испании и нашему эсэсэровскому участию? Это была попытка помочь? Или начать революцию во всем мире с той стороны, а не через Германию, как мы попробовали в свое время? Или это, правда, как учения?

Шишкин:

- Мне сегодня кажется, что главный театр военных действий для СССР был не в Испании, а в Китае. СССР оценивал главным врагом Японию, а не Германию. Большие деньги, средства раз в десять больше, чем в Испанию, вкладывались в Китай. Они передавались как китайскому ?, так и китайским коммунистам. Им даже меньше, потому что у них были меньше вооруженные силы. Но потом постепенно все это выровнялось.

Когда наступил 41-й год и уже враг был у ворот столицы, у нас была еще одна запасная армия, которая стояла на другой границе и не могла пошевелиться. Да, там же японцы были с той стороны. И благодаря этой армии мы отчасти и выиграли войну. Потому что у нас все было по двое. Только мы вынуть это не могли вовремя.

А Испания, конечно, была неким романтическим образом. Ее отчасти предали, причем, вполне европейские демократии, типа, Англии Франции. Англия считала, что если французское правительство вмешается, помощь окажет, то мы оставим вам один на один воевать с немцами. Это был серьезный ультиматум французам. С другой стороны, в истории с Испанией есть романтический оттенок, некая чувственность, которая в других моментах не возникает. И когда я это изучал, я натолкнулся на то, что в искусстве, например, фламенко песенном, где на такие ноты возносится человек и такая нечленораздельная речь, тем не менее, становится такой пронзительной, вот там есть такое эстетическое понятие, как дуэнде. Это когда в человека вселяется нечто сильное, эмоциональное, что он превращается в одно огромное сердце. Это образ. Но мы чувственно его понимаем. Но это здорово.

Любое художественное произведение должно это дуэнде содержать. И ты должен понимать релаксационный медитативный эффект, который одновременно эффект эстетический. В данном случае это сто процентов. Да, я думаю о дуэнде, и мне становится по-хорошему приятно. У меня мурашки по коже.

Жданов:

- Это азарт творения.

Шишкин:

- Да.

Жданов:

- Раз мы упомянули Вторую мировую и Великую отечественную, не могу не спросить, как ты относишься к скандальным рассказываниям правды, что 28 панфиловцев не было, что слов Клочкова не было и так далее. Нужна ли современному обществу такая правда?

Шишкин:

- У нас ведь много было героев конкретных. Мы помним этого политрука, который поднимается в окопе, но этот человек под Луганском, между прочим, поднимался. И он, кстати, выжил. Там была интересная история и имя его известно.

С другой стороны у нас были, есть и будет герои, но на них держится очень много. На личном социальном героизме, даже повседневном много держится. Нужно ли там говорить про 28 панфиловцев и как к этим мифам?.. Наверное, мифы нужны. Пусть это неправда, но пусть это будет правда. Если это элемент воспитания, пусть будет так. Хотя для детей гораздо полезнее истории про пионеров-героев. Ведь они свою страну защищали. Не то, что они были пионерами, а потому что они были героями. Надо просто менять акценты. Они всегда оказываются правильными и верными.

Жданов:

- Та же история с Александром Матросовым. Мне, как мальчику советских времен, понимавшему, что парень закрыл амбразуру, было нормально. И мне совершенно сейчас не хочется знать, что он из штрафного батальона, или логически понимать, что невозможно заткнуть телом амбразуру, потому что оттуда ствол на метр не торчит. Он внутри ходит.

Шишкин:

- Может, он вместе с шинелью на него упал. Ему ведь нужно было несколько секунд, чтобы какие-то люди там разбежались.

Жданов:

- Современные книги полностью отвалили в пространство развлечений? Или у них осталась нормальная поучительная и нравственная роль для читателя?

Шишкин:

- У нас развлечением, а об этом честно говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, а «Мастер и Маргарита» - это развлечение. И «Белая гвардия» развлечение, хотя там есть гражданский пафос. Я считаю, что это последнее произведение классической русской литературы, потому что там действуют практически те же герои, которые действуют и у Чехова, если честно. Они гены-то эти несут. И перед ними с ложная ситуация, выбор, крушение национальных надежд. Причем, не в Москве, а в Киеве. И там есть эта актуальность по сегодняшнему дню. Все это очень важно.

Кстати, мы утрачиваем какие-то смыслы. А надо бы их возвращать.

Жданов:

- Ты был ведущим программы «Магия кино». А вот в кино эта история существует? Удержания ценностей. Или она ушла в попсовые истории?

Шишкин:

- Смотря что.

Жданов:

- «Легенда 17» поддержала наш патриотический дух?

Шишкин:

- Поддержала. Хотя назову странную историю. Фильм Славы Росы «Сибирь монамур». И я считаю, что это патриотический фильм, несмотря на то, что он мрачноватый и все такое. Но там есть фразы очень важные: русские своих в беде не бросают, хотя это происходит в тот момент, когда тебе кажется, что все уже потеряно. Пеплом покрылось, а вдруг не сгорело, не покрылось. Есть и в какой-то определенный момент оно выходит наружу. И слава богу. Когда говорят люди о либеральных ценностях, не будет традиционных ценностей и остальных тоже не будет. Потому что это фундамент. А все остальное – это верхние этажи. Общество формируется на принципах, которые неизменны на протяжении двух, а может, трех-четырех тысяч лет. Они корректировались, наверное, христианством. И правильно корректировались. Мы поэтому о гуманизме сегодня говорим, предполагая, что это некоторая форма милосердного отношения к разным людям.

Жданов:

- И к тем, кто ошибся.

Шишкин:

- Да. И что общество, кстати, предполагает право на ошибку. Демократия очень важная вещь. И в этом смысле мы должны понимать, что демократия не противоречит традиционным ценностям. Она их укрепляет. А русские традиционные ценности, начинавшиеся не только в Москве, но и в Новгороде, Пскове, они с ними связаны. Хотя вечевой характер русской общины был очевиден везде.

Жданов:

- Мы с тобой вернулись к вечевому Новгороду и Пскову. Когда ты изучал для своих книг историю, мог ли Григорий Распутин повернуть наше самодержавие к какой-то иной форме? Или его роль была очень локальна по отношению к царевичу и не более?

Шишкин:

- Распутин, конечно, был фигурой и политической в том числе. Конечно, если бы он был в Петербурге в 14-м году, никакого бы участие Российской империи в Первой мировой войне не было бы. И вся эта история бы закрылась. Но он был, как мы знаем, ранен этой Хеонией Гусевой. Она была послана Илиадором, монахом, который с очень странными взглядами был. Потом какую-то религию солнца основал. Может, связан он с масонами. У меня есть такой подозрение.

Сам Распутин был оберегом что ли, царской семьи. Я не считаю его ни святым… Но и чертом тоже не считаю. Я считаю, что это была очень полезная фигура. И она тем сильней, что она была стабилизирующей частью политического процесса. Не было бы этих потрясений, жуткого кровавого процесса, который произошел и во время Первой мировой, и после, потому что эта вся риторика ленинская, она сформировалась из войны империалистической в революцию и гражданскую войну. Я изучал историю ленинской логики, его представления, как это все должно развиваться. Ведь он считал, что легитимацией его власти, советской власти, может быть только гражданская война. Миропомазание, допустим, у царя, когда он подходит к Царским вратам в Успенском соборе – вот эта легитимация. Он встречает царя небесного. И эта связь существует. Либо легитимация – это народное волеизъявление, которое происходило в Государственной Думе. Или оно через Учредительной собрание реализовывалось, хотя считаю, что это большая ошибка. Нужно было тут же Госдуме не расходиться, а продолжать действовать. И выйти на следующую сессию просто. И там уже все это оформить.

А Ленин говорил: нет. Через революцию к гражданской войне. Это было обязательно. После этого было очевидно, что есть только власть силы. Кто сильный, тот и прав. Это главный смысл любой гражданской войны. И тут он логичную связь видел. Я сильный, я прав, я владею страной. Это и есть форма легитимации в результате кровавого политического процесса.

Жданов:

- Как же прекрасная российская жандармерия, внутренний сыск, который был довольно мощным, как наша мощная военная контрразведка, прекрасные умы, специалисты, как же все они профукали вот эту кучку? И гражданскую войну проиграли?

Однажды я встречался с человеком, который преподает секс в школе КГБ.

Шишкин:

- Секс?

Жданов:

- Да. Дядечка такой опереточный. Он преподавал, как с помощью секса выведать секретные данные и как не отдать их, если тебя соблазняют. И его концепция была такова, что мы настолько в каждом борделе на территории белых частей были наши комсомольские девчонки, которые всю информацию скачивали, что все эти идеологически настроенные люди, которые, правда, верили, что придет коммунистическое царствие небесное, поэтому ради него можно на все это идти. Получается, что идеология свежести и некоей утопической свободы и равноправия побудила многих людей справиться с разумом, правилами и так далее.

Шишкин:

- Помог ли секс?

Жданов:

- Как они справились с хорошими профессионалами?

Шишкин:

- Тогда мы должны сказать честно, что тот миф, как ни странно, советский миф, что якобы было такое белогвардейское движение, оно, конечно, противостояло. Но 70 процентов бывших офицеров перешло на сторону Красной армии. Оно в ней служило. Более того, это было связано с тем, что эти несколько месяцев Временного правительства повергли многих в уныние, потому что рулевое управление было потеряно. Что будет дальше, неизвестно. Когда приближался октябрь, уже окружали этот Зимний, крейсер «Аврора» зашел в Неву и из него высадился десант, и вот эти юнкера говорили, знаете, мы не будем защищать. И мы не будем Керенского защищать. Мы ему просто не верим. Мы не верим этой болтовне и всему тому, что там происходило.

Происходила какая-то форма либерализации власти такой, которую Керенскому предлагали англичане и французы, кстати. И он об этом говорил. Это было не совсем совместимо. Нужны были какие-то принципы. Их нужно было защищать, оберегать, проявлять власть свою.

Жданов:

- Должна была быть присяга к чему-то.

Шишкин:

- Социал-демократическая партия Российской империи, а потом России – это партия, в которой было несколько фракций, одна из которых была фракция большевиков. И эта партия была правящей уже в феврале. Это просто одна партийная фракция восстала против всех остальных партий и политического аппарата. Ленин вел на то, чтобы все это смести. И в его волюнтаризме, жесткой воле, которой у других не было, все-таки увидели некую форму правильной постановки вопроса.

К чему это привело, мы прекрасно видим. Хотя это исторический процесс. Тут нет: к тому привело, к сему… Мы победили во Второй мировой войне, вышли в космос, у нас была наука передовая. А вот американцы делают открытия с помощью марсианских роверов, огромной космической группировки вокруг самого Марса. Они делают открытия, которые мы делали в 72-м году. Советская наука, они ее либо проморгали, либо не знали о ней. Либо не могли постигнуть, какие были открытия сделаны в этот период времени.

То был советский единственный спутник. И не было никакой группировки. Все прочитали, увидели, что атмосфера была сдута с Марса солнечным ветром. Это было важное научное открытие. И мы видим, что оно продержалось и стало актуальным.

Американцы с такой помпой оформили это заявление! И что? Мы это слышали в 72-м году.

Несколько лет назад меня потрясло… Я увидел, что продавался английский диск Би-Би-Си о невероятном веществе, которое позволяет убыстрять мыслительные процессы в голове. О чем идет разговор? И я купил диск. Принес. Там звучит большая подводка, а потом говорится, что этим фантастическим веществом является рыбий жир. Но я помню: мне было пять или шесть лет. Мне давали этот рыбий жир в детском саду. И многие потребляли. И это открытие, которое происходит через сорок лет!.. Для меня это, конечно…

Эти два события для меня из одного ряда. Эти сорок или пятьдесят лет советской науки вы провели в состоянии сна. Возможно, взаимный научный обмен, которого не было в полной мере, это было плохо, это было следствие холодной войны. Но мы оказались в этом смысле впереди планеты всей. Перед нами сейчас стоит задача освоение научного знания, накопленного в СССР. Это звучит эпичненько!

Более того, у меня есть друзья. Они муж и жена. Они учились на исходе советского времени в Бауманском институте. И они планировали полет, который должен был состояться, на Меркурий. Жена расчерчивала траекторию, а он создавал двигатель. И это должно было осуществиться. Это происходило в институте на четвертом или пятом курсе, где они должны были выпуститься. Конечно, это потрясающе.

Что-нибудь сейчас происходит? Вряд ли. Хотя я уверен, могли по-прежнему есть. И мы с точки зрения контента не уступаем никаким западным державам. Мы, может, уступаем с точки зрения менеджмента, да. Хотя, думаю, проблема организации, логистики – это все дело правильных людей, которые приходят все ставят на свои места.

Жданов:

- Как к конспирологу, хочу задать вопрос про вечно российские тайны. Например, про библиотеку Ивана Грозного. То, что не могут найти долгое время, просто уже однажды найдено и хорошо перепрятано. Мне очень понравилась версия о том, что ее однажды Грозный спрятал просто потому, что там такие источники, поскольку из Константинополя попали вместе с Софьей Палеолог и так далее, Тацит, Плиний и так далее, где роль Христа была не так велика, как об этом говорила христианская наука. И такие вещи надо было прятать, потому что это разрушало христианские мир. Он спрятал. А потом хранились они в этих ящиках, пока не нашел их Сталин, который их передал патриарху Пимену. Типа, вот тебе, чтобы не запалить всю историю. И что давно, может, они в Троице-Сергиевой Лавре или в швейцарских банках православной церкви. Как тебе такая версия?

Шишкин:

- Я думаю, что если библиотека Ивана Грозного была, я уверен, что она была у всех царей до периода печатного, то она в Кремле и осталась. Я не вижу, куда бы ей исчезать. Были, конечно, какие-то пертурбации, связанные с нашествием поляков, с нашествием Наполеона, крымских татар. Но, как правило, книги этих людей меньше всего интересовали. Прятать ее в сырых подвалах бы никто не стал, потому что стоимость у этих книг была запредельная. Что-то привезла Софья Палеолог, что-то регулярно привозили сюда иерархи константинопольской церкви, потому что шел постоянный обмен. Они, кстати, не только книги привозили. Они привозили священные артефакты всевозможные. И не только они. Ризу Господню подарил иранский шах.

Эти книги, думаю, хранятся либо в музея Кремля. Может, они хранятся, кстати, в архиве древних актов. Может, нас это чем-то удивит, потому что там, конечно, в основном будут очень красиво оформленные новые заветы, библия. Потому что для человека средневековья, тем более, высокого ранга книга была и предметом не только познания, но еще и такого ощущения себя причастным к художественному миру. И со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.

Были там другие книги. Да, конечно, в том числе и такого общепознавательного характера. Это был приятный и очень интересный процесс. Но сегодня, как ни странно, мы знаем, что самой большой таинственностью обладали книги, связанные с какими-нибудь лекарствами, а то и ядами. И до сих пор существует версия, что, например, Манускрипт Войнича – это книга о ядах. Ее никто до сих пор не расшифровал. Вполне возможно, что такие книги могли храниться и там. И это была часть большой государственной тайны, системы управления в том числе.

Библиотека Ивана Грозного где была, там и есть. Может, еще в Историческом музее.

Жданов:

- Очень интересная версия. Тогда не будем уходить из Кремля далеко. А вот замечательный исторический миф, который долго обсуждается. О разговорном языке Руси и о том, что нас на тюркском языке было общение настолько обширно, что даже надпись на подарочной шапке елоховской царя Алексея Михалыча тоже на тюркском

Языковая культура Руси какова была? Мы были русскоязычными или влияние тюркское, а не говорю про выдуманный феномен татаро-монгольского ига, а просто присутствие, прежде всего экономическое, торговое тюркского пространства. Насколько оно было велико?

Шишкин:

- Время от времени мы говорим слово «айда». Это же «пойдем», но на другом языке.

У нас процесс взаимного влияния был. И он был и с тюрками, и с монголами. То, что у нас была наша почта, это почта монгольская, между прочим. Они к нам сюда почту привезли. То, что в России, даже в Древней Руси произошла первая перепись населения, и мы знали, сколько там было народу, но эту перепись произвели монголы. И что бы мы там ни говорили, а в Европе еще никаких переписей не было, мы вот так вот думаем, правда, и перепись населения, и почта, они тоже отчасти пришли даже не от монголов, а от китайцев. У них культура была к тому времени в несколько тысячелетий. В отличие, кстати, от европейцев, у которых был Древний Рим, но он жил по берегам Средиземного моря. Вглубь континента он только потом начал уходить.

Наши взаимоотношения с тюрками очень важны. Оно и в ментальном смысле… Когда мы говорим: казаки… Это метисное население. Григорий Мелихов, у него бабка турчанка. Значит, это был мир людей, живших на границах особенно. Здесь особенно развивалось все это. Весь юг русский, все вот это пограничное пространство от Урала и куда-то туда в Сибирь, это было пространство взаимовлияний и соединений такого генезиса русского и туркского этноса.

Жданов:

- Мне понравилось одно общение, из которого я вынес, что те процессы, которые сейчас происходят в России, они связаны с тем, что у нас с целеполаганием стало совсем плохо. Коммунизм, плох он или хорош, но у него была некая цель. А у нынешней России с целеполаганием плохо, книг на эту тему нет, мы ни на что не опираемся. И Конституция у нас мало, кому известна. Никто не нее не опирается, как на основной документ.

С точки зрения культорологической, исторической каково твое мнение, куда мы идем?

Шишкин:

- Есть иранская поговорка: был бы бык, а мясо будет. Есть страна. И у нее все равно будет некая большая мессианская задача. Коммунизм был мессианской задачей. И у современной России должна быть, наверное, такая мессианская задача. Она отчасти исполняется. И приходит к своему органическому пониманию. То, что сейчас происходит в Сирии, я считаю, это очень положительный момент в национальном сознании. Не только кто-то что-то решил. Мы бы все равно были такими. Мы не соразмерны многим странам, которые нас там в чем-то обвиняют. Может, мы жесткие, но благодаря этим жестким принципам мы выживаем. И в том, что нас иногда обвиняют, является нашими положительными сторонами, отнюдь не отрицательными. И я думаю, что впереди большой и очень важный процесс. Да, сегодня Россия занимается водительством европейских и других держав, скажем, на Ближнем Востоке. Это передовая роль. И ей подчиняются, кстати, многие другие роли. И другие страны уступают это первенство, понимая важность этой задачи. Потому что враг у ворот. И если мы не сохраним, а это связано напрямую, если мы не сохраним наши традиционные ценности, мы не сохраним никаких других. Мы просто будем растяпами. Мы таких людей видим в современной Европе. Не дай бог ими стать.

Жданов:

- Олег, мне понравилось высказанное на книжной ярмарке на Красной Площади мнение о том, что мы очень читающая страна. Миф. Читали мы очень много только начиная с конца девятнадцатого века до первой половины двадцатого. А все остальное время мы жили за счет тех устных традиций, лубочных произведений. И жили как-то. И несли традицию свою. И в войнах побеждали, и духовность сохраняли.

Сейчас, может, не так страшно кричать, что вот дети современные не читают, но ведь они тоже не совсем идиоты на улицах. Может, стоит просто думать о том, что образование должно, скорее, меняться по форме, а не тупо пытаться нас засунуть к чтению псалтыря.

Шишкин:

- Тут два вопроса. Первый связан с книжной культурой русской, а у нее была большая традиция. И она в корне отличалась от западной книжной культуры. Она была просто другая. И это было связано и с тем, что мы были многомиллионным народом. И творчество книжное было очень разнообразным, но оно было очень цельным. И когда произошла либерализация знания, а это было связано с отменой крепостного права, хотя в крепостном праве находилось крестьянство, и происходило движение народа к грамотности. Мы вспомним популяризационные научные журналы «Природа и люди», «Вокруг света», которые рождались на просветительской традиции, для которых было очень важно вклиниться в народное сознание. И «Библиотека читателя», которую делал Лев Николаевич Толстой для самого простого читателя. Я помню эти фотографии детей, которые шли за отмену сделать образование бесплатным. Потому что образование было за деньги. Это было серьезное дело.

Этот процесс начался еще при царе.

Жданов:

- Церковно-приходские школы 1878 год, по-моему, указ.

Шишкин:

- Я имею в виду уже нормальное образование. И да, СССР стал поголовно грамотной страной. Но этот процесс был непрерывным. Он начался в царской России. В СССР он просто достиг своего максимума.

Я не знаю, являемся ли мы сейчас поголовно грамотной страной. Для меня это большой вопрос. И то, что ты говоришь про детей, которые много смотрят, к сожалению, культура становится отчасти визуальной. Этот тренд пришел к нам из США. Там визуальная культура, не в Европе. Европа в этом смысле чем-то похожа на нас, потому что она жила книжной культурой. И книжная культура была важна. В Америке важна визуализация. И поэтому возникает такая тема.

Что тут можно предпринять? А, может, нужно пойти навстречу этому. Можно работать в сторону телевизионного просветительства, почему бы и нет? Я постоянно смотрю «Дискавери» и считаю, что это один из лучших каналов, да и Би-Би-Си. У нас нет, чего этому противопоставить, кроме отдельных фильмов. У них есть трендовая политика. У нас, правда, есть канал 24 док, я тоже смотрю. Но там-то идет рассказ в увлекательнейшей форме и в очень доступной об очень сложных вещах! Сделать просвещение некоей политикой, как, кстати, в первый год советской власти и при царе было министерство не культуры, а министерство просвещения. Просвещение и культура – это не совсем одно и то же. Просвещение – это бесконечный процесс. А не какой-то кластер. Может, есть смысл сделать министерство какого-то такого просветительского процесса. Это большая и благородная задача.